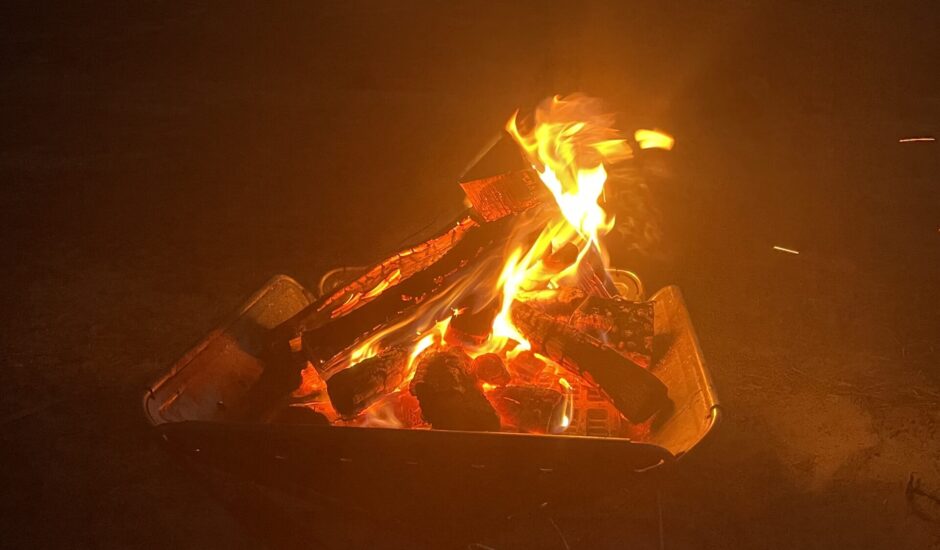

焚き火、経験されたことはありますか?

私は40代になってから人生で初めて焚き火を経験しました。遅いデビューですね😆

きっかけは、キャンプ場の立ち上げと運営を担うことになったため、経験して、自分がどのように感じるかを確かめておきたかったことが発端でした。

キャンプでは、みなさんそれぞれ思い思いに焚き火を楽しまれます。

現在は地面に直火で行うことを許可する施設はごく少数となり、ほとんどが焚き火台を用いて行います。

焚き火のチカラは、チルタイムを私たちに提供してくれ、その炎の揺らぎは安心感ややすらぎを与えてくれるだけではなく、暖かさとパチパチとはぜる音など、自然界の営みやチカラをすーっと感じさせてくれます。

そして、焚き火には人が憩いやすく、すてきなコミュニケーションのきっかけづくりになります。

焚き火に使う薪

準備物:焚き火台、トング、火吹き棒、細い焚き付け材(針葉樹)、長持ちする薪(広葉樹)、焚き付け補助新聞紙、焚き火シート、マッチ

焚き火台などの道具類は各社から出ているため、今回は割愛させていただき、薪について少しご紹介します。

薪はしっかり乾いた広葉樹を使用しますが、このしっかり乾いていることがポイント。1年近く乾燥させていると煙も少なく、しっかり燃え続けてくれます。これがもし、乾きが不十分であれば、燃やしている最中に白い煙がでて、煙たい焚き火になってせっかくの気分が台無しです。(服に煙のニオイもしっかりつく傾向)

また、細い焚き付け用に針葉樹(杉や松)の端材が必要です。

針葉樹は、即効性があって火がつきやすいものの、持続力が少ないので広葉樹への火付きのバトン役となり、広葉樹は、火がつきづらいものの、持続力があるので、焚き火のメインになります。

若狭町の薪作りと販売

若狭町ではいくつかの小売店やキャンプ場で薪が販売されています。

その中でも、薪に対する思いをもって薪作りと販売を行なわれている事業所のひとつが夢源の薪さん。

里山を守るために、林や森の管理は大切。間伐や適度に光を入れるためにも木を切っていくことが必要です。

そうした里山を守り、適度な樹木の密度を保つためにも植樹をしながら森の再生を図ります。

こうした守り、再生を促す活動もまた、持続的な農村運営にとって欠かせないものとなっていて応援したいもの。

夢源の薪さんのお話では、里山がこうして新陳代謝を起こしながら、薪作りを通じてそのサポートを行いつつ、こどもたちが森に入りやすくなるように環境整備をしていけたら、とのこと。

自然と人の営みを薪作りを通じて支えておられることも含めて、こうした生産と消費と維持管理のサイクルがうまく回ってほしいと願うばかり。

まとめ

焚き火はその行為自体が安心とやすらぎとコミュニケーションを生み出してくれる素敵なイベントです。

そして、そのイベントを実施するためには、道具と薪が必要となりますが、適切な道具があれば、あとは薪。

その薪を供給してくれるメーカーもまた、そのイベントを支えてくれる貴重なプレーヤーです。

焚き火というひとつの楽しみを実現することで得られる効用は実際体験してみなければわからないすばらしい経験。

ぜひ、キャンプで焚き火を体験していただき、その楽しさに触れてみていただければと思います。

Today is the first day of the rest of my life.

40代は七転び八起き!送ろう 豊かなミドルライフ

40代は七転び八起き!送ろう 豊かなミドルライフ