京は遠ても十八里

国道367号は若狭から京都市内へ抜ける旧鯖街道のひとつ。

若狭から40kmほど車を走らせてみると、滋賀県と京都府の境を通り抜けたその先に大原があります。

京は遠ても十八里。鯖街道は若狭小浜からの京都市内までの距離を皮肉を込めて「そんな遠くはない」と言ったそうです。

大原はその途中、若狭からみて京都市内の玄関口です。

この地域は、赤しその産地として知られていて、平安時代の頃から保存食として、夏に収穫できる野菜と赤しそを漬け込んで保存したそうです。その結果生まれたのが、 しば漬け(紫葉漬け)。

しば漬け各店が軒を連ねる大原エリア

現代に目を向けて、車が大原を通過する頃、しば漬けを中心としたお店が道路沿いを中心に軒を連ねます。

有名店から個人店までそれはさまざま。いずれのお店もお店独自の味わいを大切にされていまも営業されています。

この地域には、平清盛の娘・建礼門院徳子が、平家滅亡後隠棲した場所であり、『平家物語』ゆかりの寺として知られている寂光院、「一念三千」、心のわずかな働き(一念)の中に、この世のあらゆる要素(三千)が備わっているという天台宗の教えに名前の由来のある三千院があり、里の趣が残る素敵な場所。

そして、しば漬けもあり、京都らしさを感じられる代表的な場所のひとつでしょう。

八瀬のしば漬け

そんな風情ある里をさらに京都市内へ国道沿いに車を進めると八瀬がありますが、こちらにもしば漬けに特化して住宅街の中でそっと営業を続けていらっしゃるお店があります。

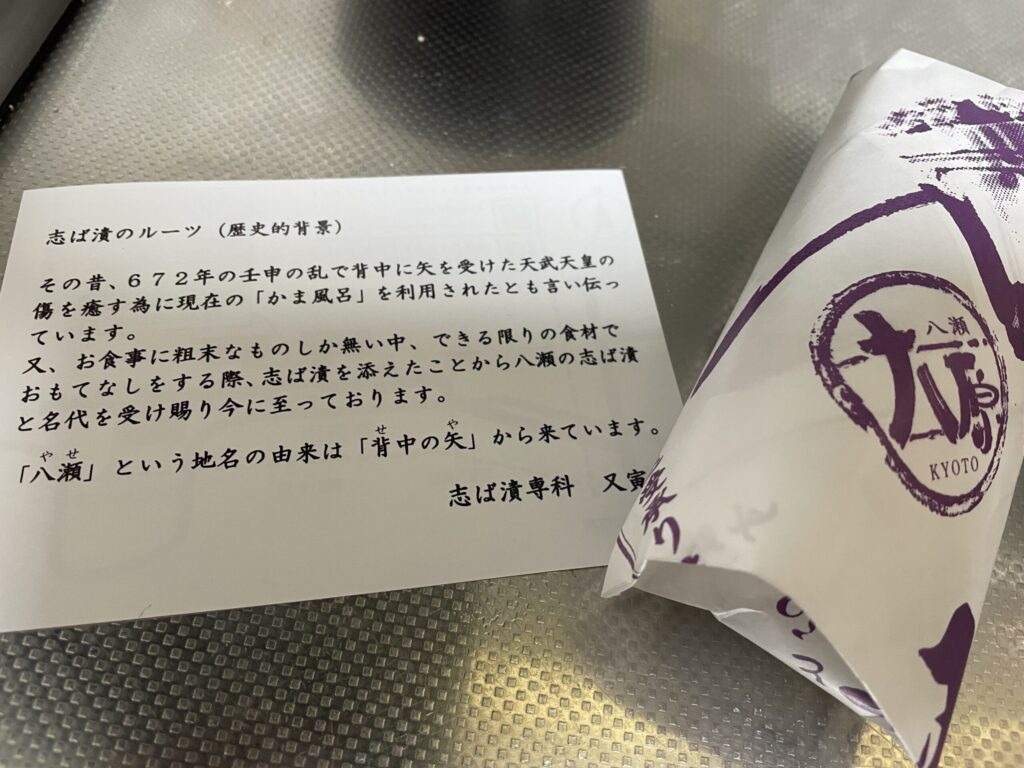

それが「又寅」さん。

壬申の乱の際に、傷を負った天武天皇の養生にと八瀬のかま風呂が利用されたことは有名であり、その際に供したしば漬けもまた、八瀬のしば漬けとされて今日に至るそう。

しば漬けは、京都の伝統的な漬物で、なす、きゅうり、みょうがなどを赤しそとともに塩漬けにし、乳酸菌発酵により生まれた漬物で写真のとおり、赤しその鮮やかな色合いとさっぱりとした酸味、そして、ナスときゅうり、みょうがの歯触りがなんともすばらしい組み合わせの京都三大漬物のひとつになります。

こちらのお店のしば漬けは、歯触りよく、また香りもよく、適度に浸かった酸味が食欲を掻き立て、少し添えるだけでご飯がすすむ一品です。若狭から関西方面に出張する際には、手土産として持参すると喜ばれています。小さい包装は500円(税込)であり、ちょうどよい価格帯なのもおすすめできるポイント。

まとめ

若狭から京都市内につづく鯖街道。現在は国道367号となって、移動途中には鯖寿司などをはじめとしてちょっと買っていきたいと購買意欲をくすぐる手土産があります。そのひとつがしば漬けであり、京都に長く息づいた日本の文化でもあります。

御食国とも言われ古墳なども多数ある若狭ですが、歴史や文化を感じられるのは、決して若狭だけではなく、京都までの道中にも見つけることができます。

京都と繋がりの深い若狭。住むにも遊ぶにも関西とは切っても切り離せない場所ですよ。

Today is the first day of the rest of my life.

40代は七転び八起き!送ろう 豊かなミドルライフ

40代は七転び八起き!送ろう 豊かなミドルライフ