日本三大葛と葛生産

日本三大葛をご存知でしょうか?

吉野葛(奈良)、秋月葛(福岡)、そして熊川葛(福井)です。

熊川葛は、葛作り自体が40年以上前に一旦途絶えています。

その理由は、真冬を主な生産時期であること。寒い環境で、冷たい水を扱い、丸太のような葛根の掘り起こしと持ち運びによる強烈な力仕事、澱粉を搾り出すために全身を使うことによります。

私も何度かその作業に紛れたことがありますが、体力に自信があるとは言え、真冬の半屋内での作業で汗だくで体から湯気が立ち上ります。

しかし、嗜好や風習の多様化により、葛の消費量が限定的であることから、労働量と人件費などを加味すると、生産が途絶えてしまった、というのもうなづける話です。

熊川葛の復活

15年ほど前、2010年ごろに途絶えた熊川葛は復活します。

その立役者として中心人物となったのが地元若狭の男気あふれる西野徳三さん。

同じ熊川区の仲間とともに、江戸時代の文献などを読んで試行錯誤しながら今の生産体制を再興させました。

葛自体は、あたりをつけて山を歩きつつ探せば見つかるものですが、実際の生産のしかた、設備、人材などをイチから興すとなれば相当の覚悟が必要です。

熊川葛のすごさ

熊川葛はなんといっても胸を張って「最高品質」と言えます。

- すべて人力手作業(葛根搬送と攪拌のみマシン利用)

- 古来からの作り方を踏襲

- 漂白剤を使わない

- すべて純粋、熊川区内での生産

葛はマメ科の植物です。

夏の間、光合成で作り出したデンプンを根っこに蓄えて、冬に備えます。

その根っこのデンプンが葛粉の原料になります。

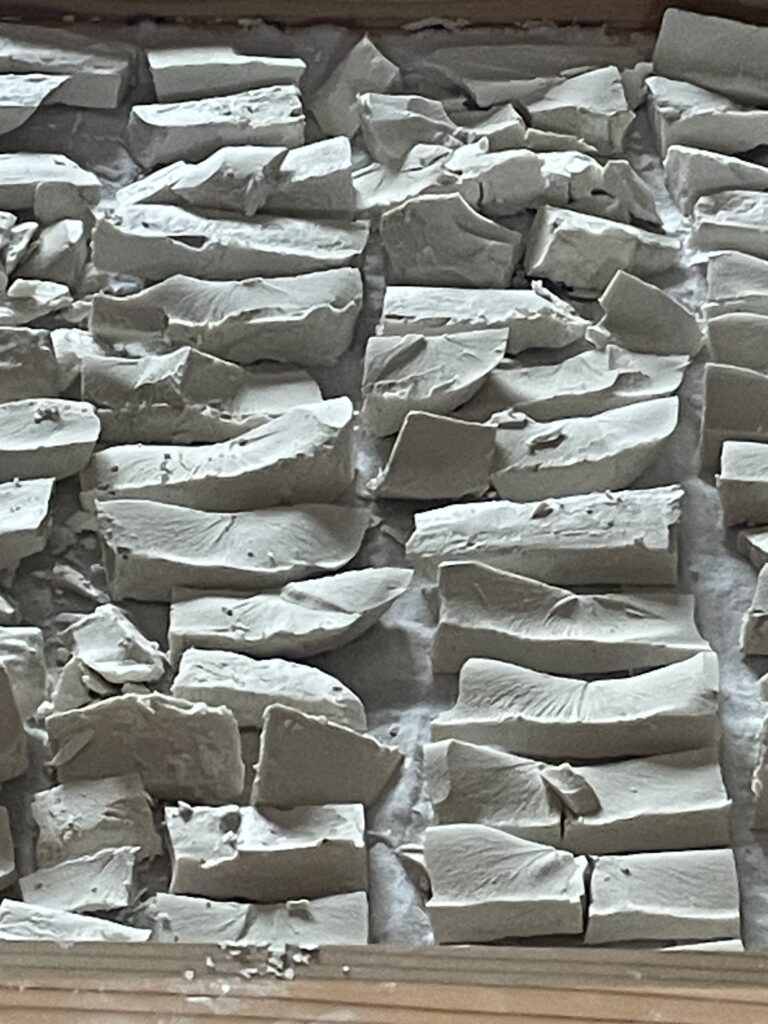

洗った葛根を粉砕して、細い繊維にします。

その繊維を水で揉み、デンプンを搾り取ります。

西野さんたちは、すのこに並べて、踏んで絞ることにしました。

その絞り汁を1日置くと、水より重いデンプンと不純物が底に沈殿するので上水を捨てます。そこに新しい水を足し、竹の棒で撹拌し、サラシで漉す。

これを繰り返すのが「寒晒し」と呼ばれる伝統の葛作りなんです。

西野さんたちは2か月間25回ほど繰り返し、純白の熊川葛に仕上げます。

1キロの葛根からわずか4%、40gしかできない貴重な本葛です。引用:テレビ朝日ホームページ

1キロ作るのにも、やってみないとわからない部分ですが、相当な、本当に滲むような苦労の結晶として葛根の目方4%ほどがようやく採れるのです。

これ、作るのにもここまで苦労して作っているのだから、お高い・・はずが良心的なお値段で取引されています。結果、生み出したすべてが飲食店などですべて出払います。

これもある意味すごい話です。

熊川の地で、極寒のなかで歴史上に残された加工方法で純粋な葛粉を生産するこの熊川葛。

もっともっと高く市場に評価されてもいいはず。

次の記事では、実際に葛生産の一端に関わらせていただいた部分を中心にご紹介します。

Today is the first day of the rest of my life.

40代は七転び八起き!送ろう 豊かなミドルライフ

40代は七転び八起き!送ろう 豊かなミドルライフ