寒晒しとは

寒中に食品を水に浸してから陰干ししたり、乾燥させたりする作業です。

そばや白玉粉の昔の製法などがそれにあたり、葛も例外ではありません。

寒晒しによって、食品の品質が向上したり、和紙の品質が向上したりします

デンプンに関わると、あたたかいときはプロセスのどこかでカビの影響と繁殖を受けてしまうため、古来から寒いカビが生えない時期にこうした加工を行うようです。

つまり、資金力があって冷温設備と機械加工設備があれば人間が震えながら作業をすることも少ないでしょう。

寒いなかで朝から夕方まで環境的にも体力的にも負担のかかる作業であることは間違いないです。

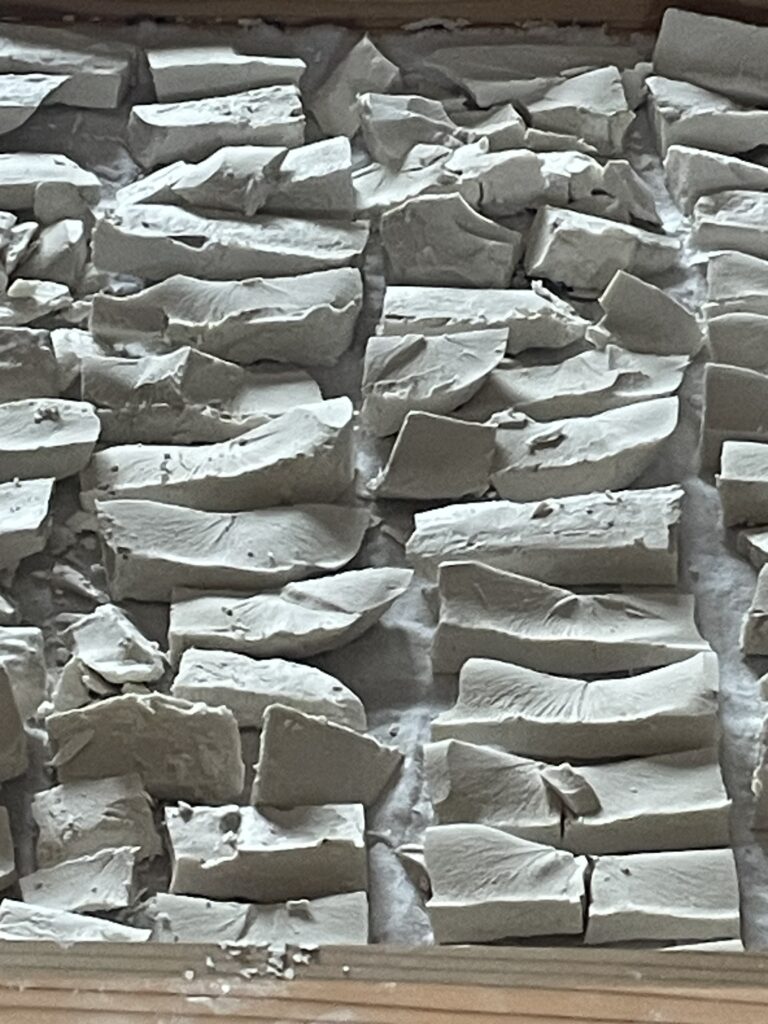

実際の作業現場

作業の苦労と楽しさ

この作業の大変な場面の一つが葛踏み。

そもそもの丸太のような葛根を山から下ろして、太さが麻紐程度の繊維質になるまで裁断機で細くします。

繊維の葛根をたっぷりの水(熊川の水は水質でトップクラスの北川水系を利用)に長時間浸して、それを水色桶にすのこを渡した上に置き、上から体重を目一杯こめて葛根を踏みます。まるで地団駄を踏むかのように、水気がなくなるまで延々と。

水気がなくなれば別に水だけを張った桶に葛根を浸して・・・葛根から白濁水が出なくなるまでまた再びその作業を繰り返し

ひたすら地団駄運動を続けて続けて続けて・・・そうすると寒さなどどこへやら。身体中から汗がでて厚着してたら暑い!

苦労して疲れているようで、絞り切ったら達成感もあって、そして踏みながら雑談をしつつ楽しさもある。

機械作業にはないモノを生産する人間らしい営みがあってこれもまた文化です。

熊川葛まとめ

熊川葛の生産現場をご紹介しました。

熊川葛はこうして人の手と足で時間をかけて丁寧に作られているため、どれだけ頑張っても人手が限られているため、生産量自体はごく僅か。すなわち流通量もごくわずかです。

しかし、その品質に惚れ込み、買い手には困らず、作り手も誇りをもって生み出しています。

経済活動の一端を担いながら、文化の次世代継承や品質の向上がこれからの課題になりそう。

こうして出来上がった葛もちや葛まんじゅうはなんとも言えない涼しくもやさしい味わいとして私たちの口内を福いっぱいにしてくれます。

Today is the first day of the rest of my life.

40代は七転び八起き!送ろう 豊かなミドルライフ

40代は七転び八起き!送ろう 豊かなミドルライフ