かつて管理職だった私ですが、ここ最近、知人友人などが管理職として活躍している反面、それぞれがもっている苦悩があり、メンタルヘルスを含めて心配になってくることがあるため、データを読み解きながらちょっと考える機会にしました。

欧州に比べて管理職の死亡率が高い

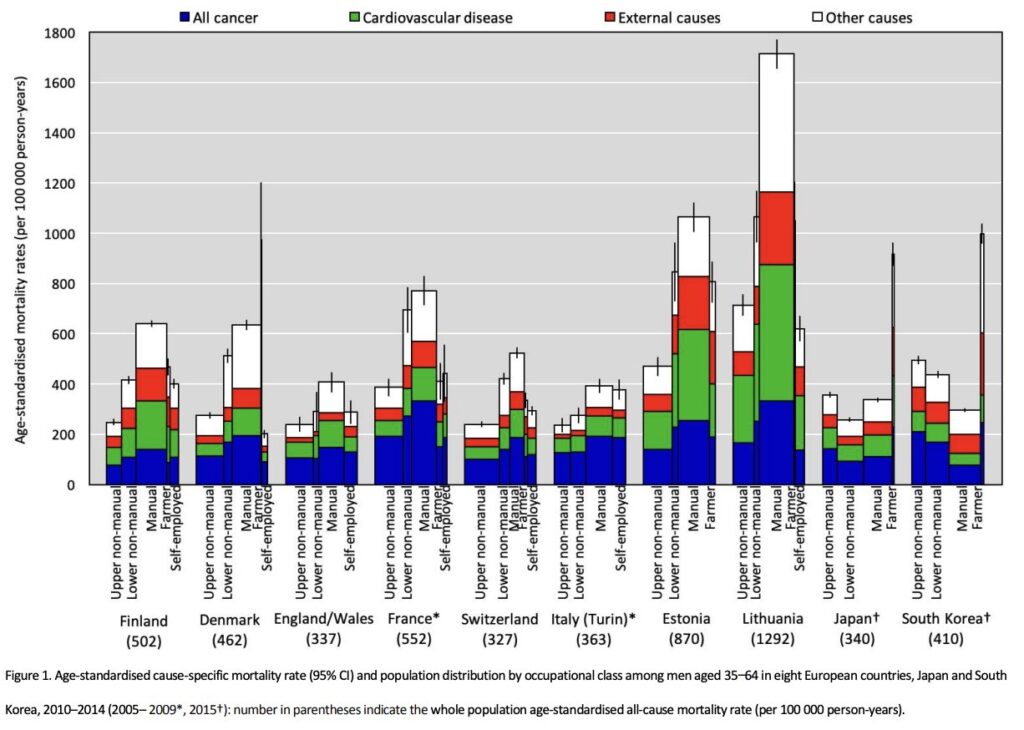

職業階層別死亡率 (男性、35-64 歳)の国際比較

Epub ahead of print: 29th May 2019. doi:10.1136/jech-2018- 211715

上のデータは、欧州と東アジア(日本・韓国)における、職業階層別の死亡率の比較です。

同出典元には以下のように注釈があります。

- 職業階層は左より、上級熟練労働者(upper non-manual worker)、下級熟練労働者(lower non-manual worker)、非熟練労働者(manual worker)、農業従事者(farmer)、自営業者(self-employed)である(日本と韓国では自営業者は分けられていない)。

- 死亡率のデータは日本・韓国が 2015 年、フランスとイタリア(トリノ)が 2005-2009 年、その他が 2010-2014 年である。

- 青は悪性新生物(がん)、緑は循環器系疾患(心血管疾患、脳血管疾患等)、赤は外因死(自殺、交通事故死等)、白はその他の死因(感染症等)を示す。

- 国・地域名の下のカッコ内の数字は男性 35-64 歳全体の年齢調整死亡率(10 万人年あたり)を示し、棒グラフ中のヒゲ線は 95%信頼区間を示す。

- 欧州では上級熟練労働者(管理職・専門職)の死亡率が最も低いが、日本・韓国では上級熟練労働者は農業従事者に次いで高い死亡率になっている。

欧州に比べて、日本では上級熟練労働者=管理職の死亡率は、農業従事者の次に高いことが示されています。

管理職登用前後の幸福度変化

出典:佐藤一磨 2022 https://www.pdrc.keio.ac.jp/publications/dp/7967/

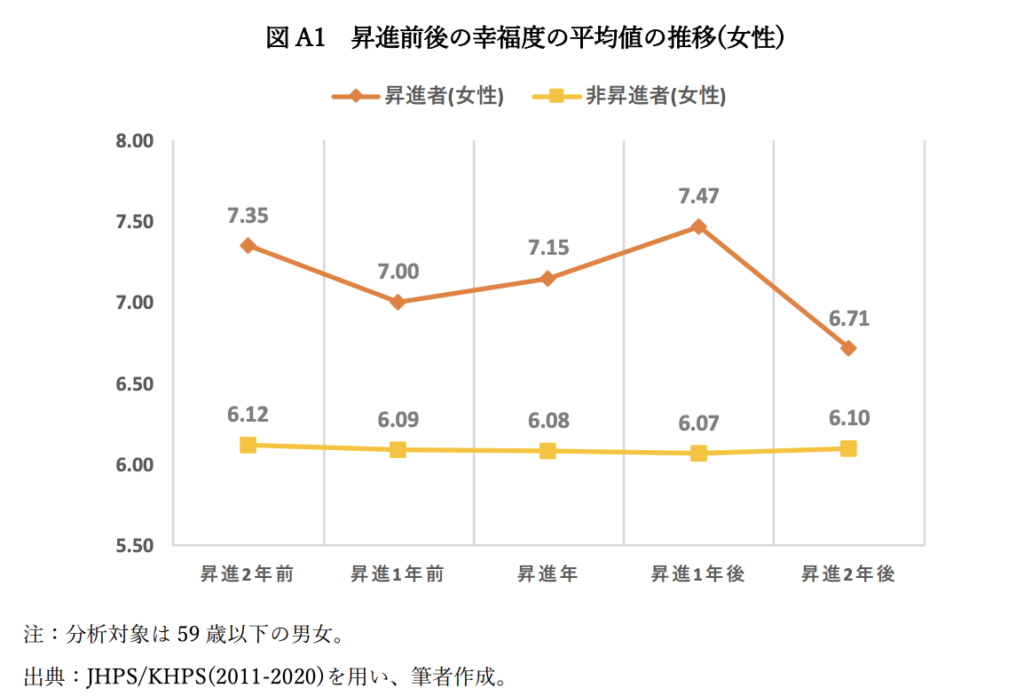

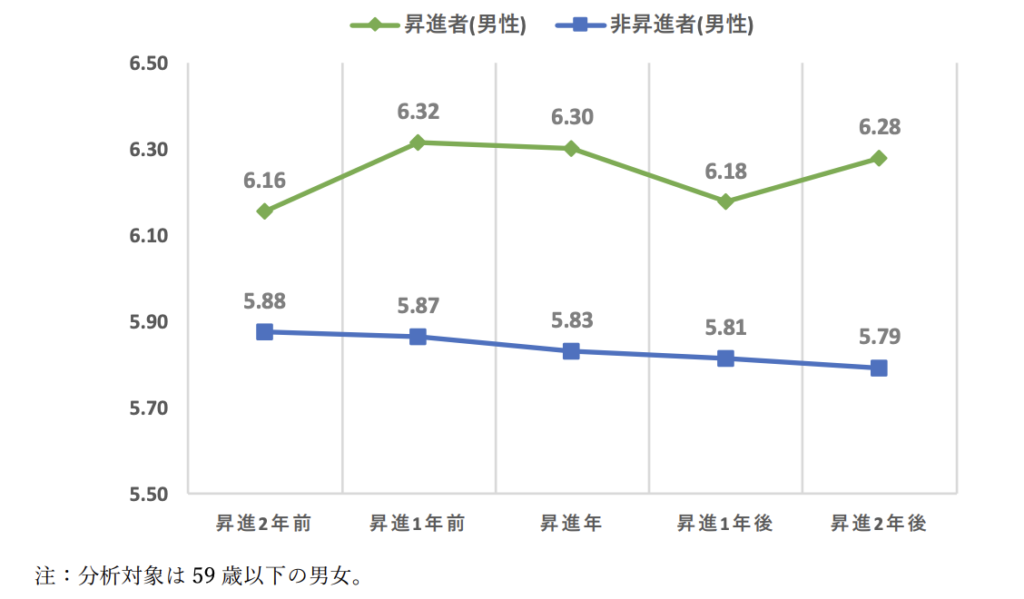

こちらは管理職へ昇進前後の幸福度の平均値の推移です。

左図は女性、右図は男性の変化を見ていますが、非昇進者は両性ともに、ほとんど変化がみられませんが、男性では昇進年の1年後に、女性においては2年後に幸福度が下がっています。

昇進後1−2年は、悩み苦しむ時期でもありますが、一部ではかねてからの準備度合いによってはうまくいく方もいらっしゃると思います。このデータでは一般的にいえば、慣れるまでが大変、ということも言えるでしょう。

ただ、このデータでは見えてこない3年以降こそが管理職としての真価が問われるところです。

慣れきってしまって、うまくこなすことを覚えるか、常に自らの正義をどう貫くか、で悩む方が増えていくのではないか、というのが実感です。

まとめ

今回は管理職が苦悩する様のごく一部をデータとともに確認しました。

日本では、バブル崩壊後の、年功序列の廃止、実力主義の増加による生産性を含めた会社組織での構造改革があり、評価によっては若手から管理職に登用されるようになっています。

これはもちろん仕事ができないおじさんを淘汰するなどの面では有効でしたが、果たして幸福度やメンタルヘルスの観点からはどうなのでしょう。管理職の死亡率が日本において高いとされているのは、経済構造の変化がもたらした側面は否定できないと思います。

また、管理職登用の前後での幸福度をみると、男女で受け止め方が違っているように見受けます。一方では、昇進後1−2年の間になんらか幸福度が下がる事態になっています。管理職としての洗礼を浴びた結果でしょう。

管理職になりたくないという若者が多いと嘆きの声があがりますが、データではない実態などから感じ取っているのでしょう。私が管理職だった当時、上司からよく管理職になりたいと思われるように意識してほしい、と言われましたが、自尊心や給料のアップを餌に、ひと昔ほど容易ではない事情がまだまだあるようにも思います。

管理職になれば「上がり」、と思われる日本社会はもう昔話なのかもしれませんね。

Today is the first day of the rest of my life.

40代は七転び八起き!送ろう 豊かなミドルライフ

40代は七転び八起き!送ろう 豊かなミドルライフ